今回ご紹介するのは、相続したご実家ビルの一角をフルリノベーションした事例です。

現在その空間で暮らしているのは、ご家族にとって義父という立場の方。

そうわかったのは、この計画が進み始めてしばらくした頃です。

私たちの計画より以前に、お父様が上階にお住まいでしたので、

てっきり何十年もお住まいなのだと勘違いしていました。

「ひとり暮らしは心配だし、実家にみんなで住もうよ。」と提案してくれたんです。と語る奥様。

ご主人の人柄と優しさに、心の奥があったかくなりました。

このご実家ビルは、お互いを思いやる気持ちで満たされています。

スケルトンからの再構築。

内部はほぼスケルトンにして、間取りも設備も一新するフルリノベーションとなりました。

ただしこの建物は構造や配管の自由度に制限があり、水まわりの位置変更には慎重さが必要でした。

対面式に変更するキッチンの計画には慎重さを求められます。

排水管のゴールまでの距離が伸びるので、適切な排水勾配を確保しようとすると、

最悪の場合キッチン床を上げる決断をしなくてはならないケースもあるのです。

排気の問題もそうです。鉄筋コンクリートの壁に新たな穴は開けたくない。

構造的にも防水の面からも避けたいのです。

結果として、すべてうまくいきました。

運が良かったからではありません。慎重に準備したおかげです。

設計段階での準備、一部解体調査。

実は、計画の方向性が決まった設計段階で「一部解体調査」をしていました。

見えないけど肝心な部分を確認するための調査です。

大工さんに床や壁の一部を解体してもらい、

希望する排水管の位置で適切な水の勾配が取れるか、

換気扇の排気ルートに問題はないか、床下空間の余裕、天井裏の空き寸法なども測定します。

設計段階での一部解体調査は珍しいことではありません。

工事が始まってから問題点がわかるより、自然にクリアできる方法を検討できます。

もちろん予算への影響も大きいです。

一部解体調査は、購入検討中の物件ではできません。

ご実家だからできる、メリットの一つかもしれませんね。

“洋室に床の間”という選択。

当初、床間のある和室は、ご仏壇のみ残して改装するという計画でしたが、

お部屋の使い方やご仏壇まわりの収納のことなど話し合っていくうち、

ご仏壇だけでなく、違い棚や床間まで含めた一面をそのまま温存することに決まりました。

洋間の一面が床間になっているギャップも面白いとは思いますが、

周辺空間との調和も大切です。木部はそのまま残し、

それ以外の部分は洋室と同じ壁材で仕上げることで馴染ませました。

このお部屋は多目的に使われる予定のため、

状況にあわせて、ご仏壇や床間そのものを

ロールスクリーンで覆えるようにもしてあります。

見えない部分にも、安心を。

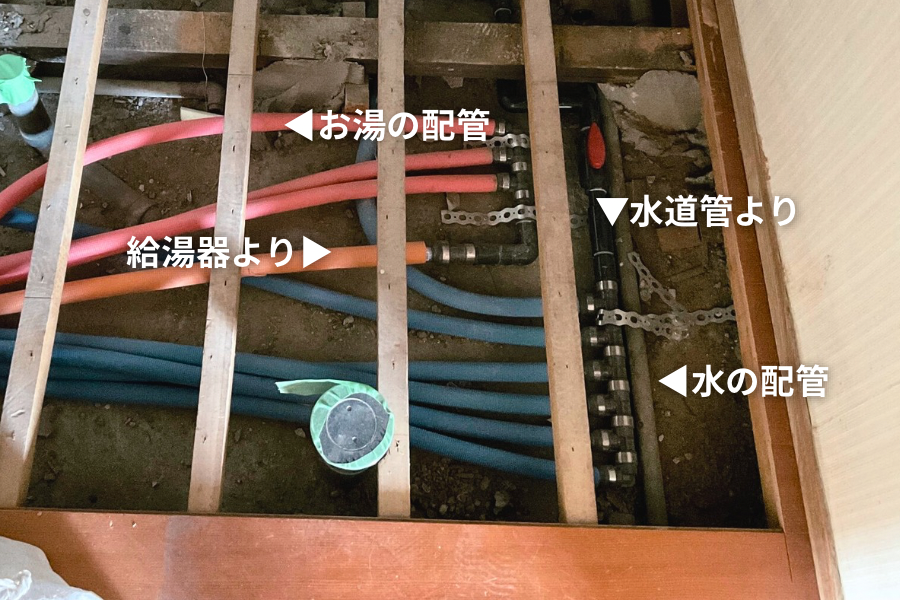

水道管はすべて、継ぎ目のない新しい管へと交換しました。

ヘッダー方式という配管方法で、引き込んだ水をヘッダーで分岐し、

そこから必要な場所までは、フレキシブルなチューブで届けるという方法です。

現在の新築工事ではスタンダードな施工方法です。

もとの水道管の状態も確認しましたが、管内に水アカやサビがこびりつき傷んでいました。

詰まりかけていた血管が、元気な血管に生まれ変わりました。

「将来のリスク対策にもなったし、安心です。」と喜んでいただけました。

これからの実家の使い方。

ご主人の優しさから始まった今回の実家再生。

空き家だったご実家が、義父と自分たち家族がともに住まう場所へと生まれ変わりました。

実家というのは、ただ残すだけのものではなく、

ふたたび“家族の場所”として整えることができるのだと、改めて感じさせてくれる計画でした。

使い方を変えながら、思い出を受け継いでいく。

実家をどうするか迷っている方にとって、今回のような選択肢が参考になれば嬉しく思います。

住み継ぐ形はひとつじゃないんですね。

「これもありかも」と思ってもらえたら、それだけで十分だと思っています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。