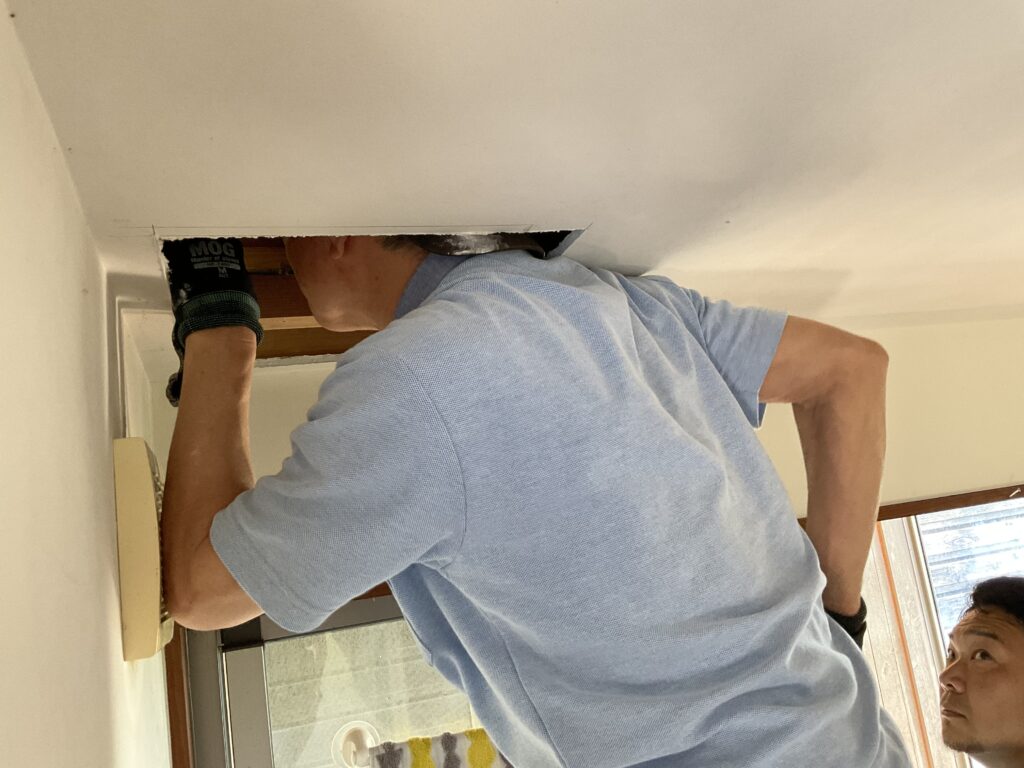

普段は見えない、天井裏のようす。

リノベーション計画を進めるうえで、構造や配線の確認が必要になることがあります。

構造材の寸法が、すべての鍵

今回の一部解体調査の主目的は、構造材の寸法確認です。

使われている構造材の背の高さが、計画の範囲内に収まっているかどうかです。

ある構造部材が全体の高さ設定の基準になっていて、その寸法が基点となって

いろんなものの寸法が決まってくる状況でして、

建築確認申請書など、信頼できる資料もありましたが、

やはり事前に確認したほうがいいということになりました。

天井裏には情報が詰まっている

天井裏にはたくさんの情報が詰まっています。

配線の通り方、断熱材の有無、梁や下地の寸法などのほか、

雨染みの跡から雨漏りの原因がわかったり、

木材の傷み具合、構造金物の設置状況などもわかります。

天井にある雨染みの跡は、屋根に問題がある可能性を示しています。(今回の件ではありません)

染みを発見して心配していると、ほっとする情報をいただけることもあります。

「そこは雨漏りしたことがあって、屋根を修理したんです。」という言葉。

修理後は、もう雨漏りはしていないそうです。

修理の変遷を把握している方がいらっしゃると心強いです。

点検口として残すか、一時的な開口か

今回の一部解体調査では、近く解体する部分でしたので、

調査後は、ふさぐだけの処置にさせていただきました。切れ目が残ったままの状態です。

開口を、天井点検口として残すケースもあります。

点検口があれば、その後も天井裏を覗いたり屋根裏に入れたりします。

ご実家のように所有者の理解が得やすい場合は問題ないのですが、

購入前の中古物件の調査では、一部解体調査はできません。

そういったケースでは、ユニットバスの天井や、押入れの天井のような

目立たない場所に設けられた、既存の天井点検口を利用して調査します。

柱が残る。その先のデザインへ

ご実家をリノベーションする計画の場合も、

最初は非破壊での調査を行います。

それでは足りないケースがやはり出てきます。

最近の例ですと、

リビングを広げるために壁の位置をずらす計画がありまして、

そこには重要な柱が潜んでいる可能性がありました。

住み手の方の理想は、他の部分を補強して安全に壁をずらすことです。

新築時の図面から完全に読み取ることはできませんが、

描き手のクセや当時の施工手順から推察するとある程度予測はたちます。

構造の状態によって、リビングが広くできるかどうかの境目です。

場合によっては大きな計画変更になる可能性もあります。

そこで一部解体調査ということになりました。

例によって、リビングの天井には大きな傷あとが残りましたが、

関係者全員、方向性がはっきりしたので気分はスッキリです。

やはり、移動できない柱が1本ありました。

ただ、幸いなことにその柱1本だけを残せば、壁を移動しても

問題ないということがハッキリしたのです。

あとは、その柱をどうデザインに生かすかを考えるだけです。

設計の段階での一部解体調査でしたので

現場の工程に追われることなく、

じっくり計画を練ることができました。

最後までお読みくださりありがとうございます。