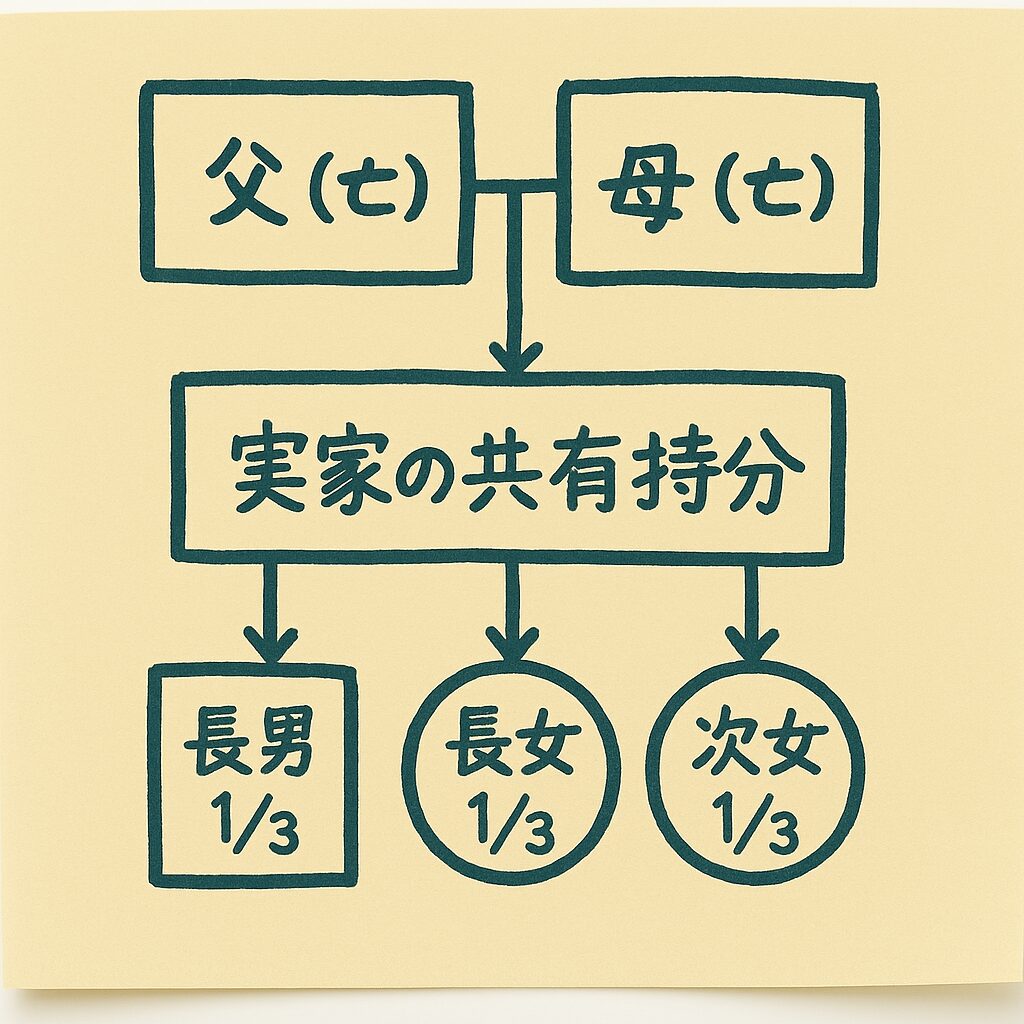

「せっかく実家をリノベしようと思ったのに、名義が兄弟姉妹との共有で止まってしまった…」──実はよくあるご相談です。この記事では、共有名義に潜むリスクと、改修をスムーズに進めるための準備ステップを建築士の立場からまとめました。

1. なぜ共有名義は厄介なのか?

- 増改築など “形を変える行為” は共有者全員の同意が必須[1]

- 同意が得られないとローン審査も通らない(金融機関は全共有者の承諾書・連帯保証を求めるケース多数)[3]

- 将来売却や建て替えをする際も全員一致が原則。疎遠・所在不明の共有者がいると身動きが取れない[4]

✔ 小規模リフォームは「過半数」で決められる余地も

2023年4月の民法改正で、形状・効用の著しい変更を伴わない工事なら持分の過半数の同意で実施可能になりました[2]。とはいえ、増築や減築・間取り変更などは従来通り「全員一致」なので注意が必要です。

2. 共有者が行方不明・疎遠なときの対処法

- 所在調査を尽くす(戸籍・住民票・知人への聞き取りなど)

- 裁判所に「不在者財産管理人」選任を申し立て

└ 管理人が共有者の代わりに同意手続きを行える - 改正民法の新制度を利用し、裁判所の許可を得て

所在不明共有者の持分を取得(262条の2)または

変更・管理決定を実施(251条2項・252条2項)[4][5]

ただし裁判手続きには時間と費用がかかります。「名義を一人にまとめる」 or 「相続前に遺言で指定」など、事前対策の方が負担は小さくて済みます。

3. 実家リノベを見据えて今できる 5 ステップ

- ① 所有者を洗い出す … 登記事項証明書で名義と持分を確認

- ② 家族会議を開く … リノベの目的・予算・将来の使い方を共有

- ③ 名義を整理する … 贈与/売買/共有物分割などで単独化を検討

- ④ 専門家に相談 … 建築士 × 司法書士・弁護士・税理士の協働

- ⑤ 同意書・資金計画を整えて着工へ

❖ 銀行融資の観点

住宅ローン・リフォームローンともに、共有者が連帯保証人となることが一般的。名義が複数だと審査も書類も煩雑になるため、金融機関からは単独名義を勧められるケースが多いのが実情です[3]。

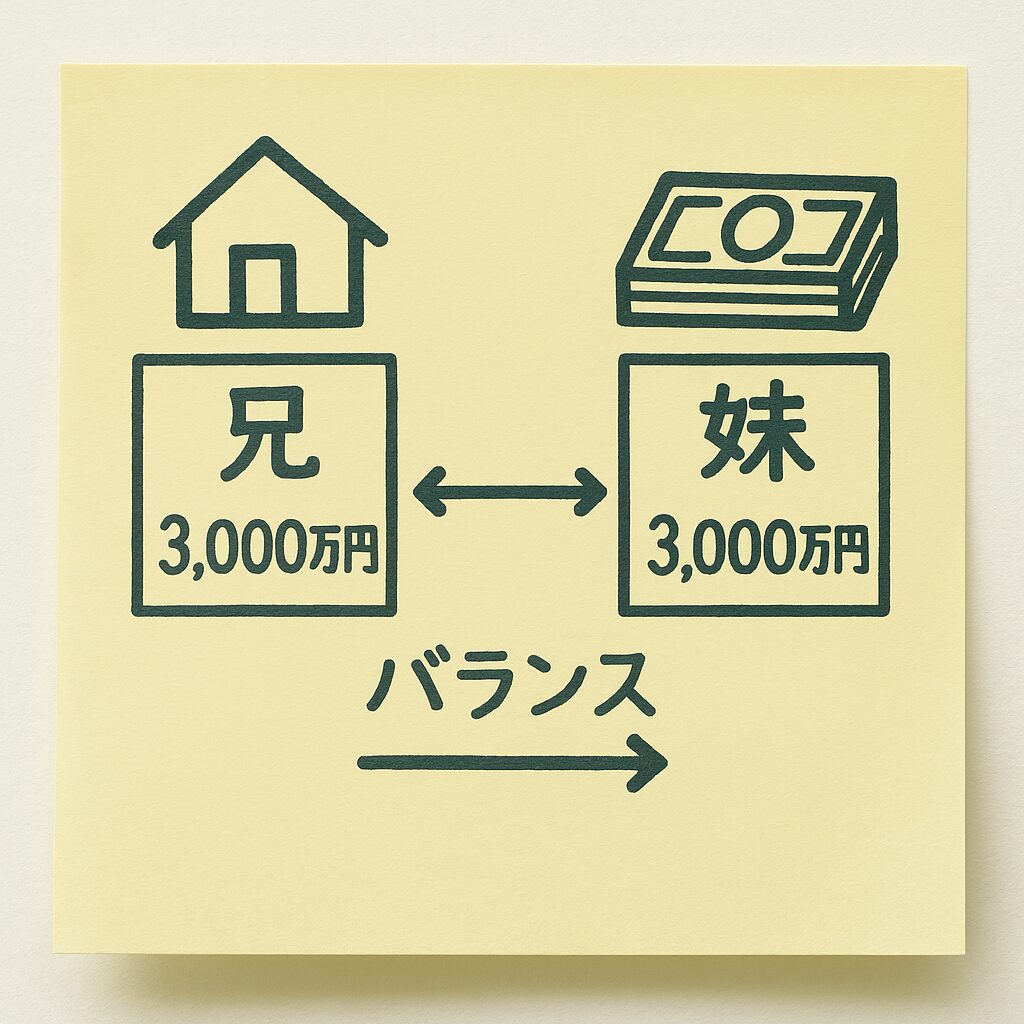

4. 「財産の種類で分ける」――共有を避ける相続設計のヒント

相続財産が不動産と預貯金の両方ある場合、不動産を単独相続する人を決め、他の相続人へは預貯金や金融資産で“差額調整”する代償分割がもっともスムーズです。共有を避けられ、リノベや売却も本人の判断だけで進められるからです。

- 不動産の評価額 < 預貯金 … 預貯金を按分してバランスが取れればベスト

- 不動産の評価額 > 預貯金 …

└ ① 不動産取得者が不足分を現金で支払う

└ ② 一度売却して現金化 ➜ 全員で分配し、住みたい人が買い戻す or 別物件を取得

※注意: 評価額の算定方法(路線価・固定資産税評価・市場価格)により税額が変わります。必ず税理士へご相談を。

✔ 実例:兄は「実家」、妹は「祖父の家」+現金で調整

ご兄妹3人の相続で、長男が両親の暮らしていた実家(築40年)を単独で相続し、長女は預貯金、次女は祖父名義だった平屋を相続。預貯金で差額を調整し、共有ゼロで円満に分割できたケースがあります。

この次女宅のリノベ設計を当社で担当させていただき、共有トラブルなく着工までわずか3か月で進行できました。

「共有を避ける=家族の未来プランが立てやすい」

――そのメリットを知っておくだけでも、相続の話し合いがぐっと前向きになります。

4. まとめ──「相続 × リノベ」は“名義”を制する者がカギを握る

共有名義を放置したままリノベを進めると、工事中断・ローン否決・将来の売却難など思わぬ壁にぶつかるかもしれません。

まずは所有関係の整理と全員の同意形成から始め、早めに専門家に相談することで、実家リノベを“家族みんなが誇れる選択肢”へと育てましょう。

5. 相続準備チェックリスト (共有回避&代償分割に向けて)

6. 相続税シミュレーション & 参考リンク集

※各シミュレーションは概算値です。特例適用や控除の有無で結果が変わるため、最終判断は税理士・税務署へご確認ください。

参考文献

- 弁護士ドットコムニュース|共有物の変更には共有者全員の同意が必要

- 彦根合同法律事務所コラム|2023年民法改正と共有不動産の取扱い

- みずほ銀行|リフォームローンご案内(共有名義に関する注意点)

- 登記の総合窓口コラム|所在不明共有者がいる場合の対応策

- 法務省|民法等の一部を改正する法律(所在不明共有者関連)概要

- 国税庁|代償分割と相続税

- 日本公証人連合会|遺産分割協議 Q&A

※本記事は 2025年7月現在の法令をもとに執筆しています。具体的な手続きは必ず専門家へご確認ください。